Heavy-Duty Engines 2025

18.11.2025 – 19.11.2025 – Colmar, Frankreich

Kooperationspartner

Synergien identifizieren und gezielt nutzen

Nutzfahrzeuge | Land- und Baumaschinen | Marine

18.11.2025 – 19.11.2025 – Colmar, Frankreich

Nutzfahrzeuge und Mobile Arbeitsmaschinen

Nachhaltige Antriebe, anwendungsspezifische Lösungen, Komponenten

Großmotoren

Gensets, Dual- und Multi-Fuel-Motoren, Schiffsantriebe

Umweltverträglichkeit

CO2-Reduzierung, Abgasnachbehandlung, alternative Kraftstoffe

Dr. Volker Groß

Liebherr-Components Colmar SAS, Frankreich

Ismo Hämäläinen

AGCO Power Inc., Finnland

Christof Klitz

FIPRA International SRL, Belgien

Tim J. Proctor

Cummins Inc., Großbritannien

Moritz Köllner

BMW Group, Deutschland

Prof. Dr. Peter Pickel

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Deutschland

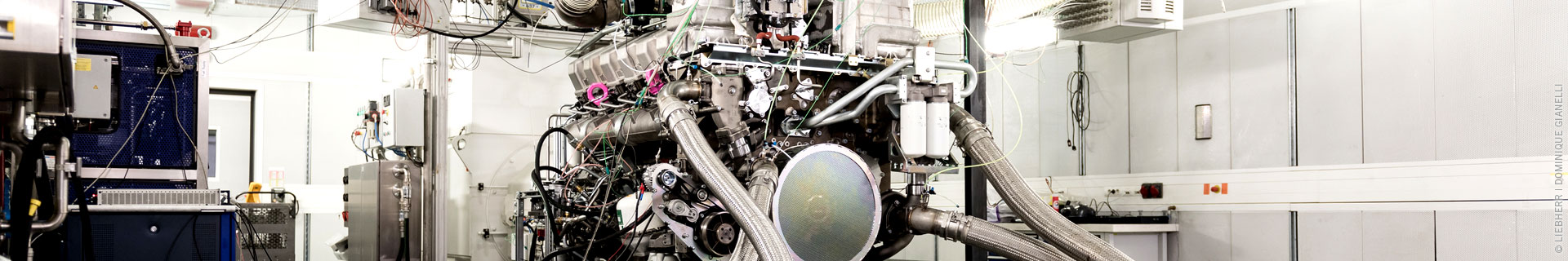

Werksbesichtigung bei der Liebherr-Components Colmar SAS und der Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS

Autor: Marc Ziegler

Bericht von der 20. Internationalen Heavy-Duty Engines 2025

MTZ-Fachtagung Heavy-Duty Engines 2025: Wie können Großmotoren für Land- und Baumaschinen, Marineanwendungen und Gensets die Umweltziele erreichen?

Prof. Dr. Michael Günthner hat als neuer wissenschaftlicher Leiter der Veranstaltung die Gäste im Messezentrum Colmar begrüßt. Günthner hob die hohe Wichtigkeit von Heavy-Duty-Motoren und mobilen Arbeitsmaschinen, zu denen auch Landmaschinen zählen, hervor. Das Programm der diesjährigen Veranstaltung wurde in diese Richtung aufgebaut. Ziel ist, Synergien zu identifizieren und diese gezielt zu nutzen, um die Umweltziele zu erreichen.

Die Keynote-Session eröffnete Dr. Volker Groß von Liebherr-Components Colmar. Er zeigte auf, wie enorm die Herausforderungen in Bezug auf die Gesamt-CO2-Emissionen im Bereich des Tagebaus (Mining) und der Baumaschinen sind. Im Bereich Mining werden die Emissionsziele neben gesetzlichen Vorgaben auch durch den Schutz der Mitarbeitenden getrieben, im Bereich Baumaschinen verlangen viele Kommunen mittlerweile möglichst geringe Emissionen im Stadtbereich bis hin zur lokal emissionsfreien Baustelle. Liebherr deckt für die stark diversen Einsatzbedingungen das gesamte Portfolio möglicher Antriebe ab. Dazu gehören Verbrennungsmotoren, Getriebe und Hydraulik, aber auch elektrische Antriebe und die dazugehörige Leistungselektronik.

Im Bereich Mining werden Dual-Fuel-Motoren speziell für den Einsatz nachhaltigen Ammoniaks als alternativem Kraftstoff entwickelt. Groß zeigte im Folgenden auf, dass so eine CO2-Reduktion um 88 % darstellbar sei (87 % CO2e inkl. N2O). Wasserstoff und Methanol sind weitere mögliche Alternativen, letzterer scheint, jüngst aufgrund der relativ schnellen Umsetzbarkeit eines Motorkonzepts, wieder in den Fokus zu rücken. Andererseits sind auch elektrisch angetriebene Fahrzeuge im Einsatz. Da die Batterien für einen ganztägigen Einsatz sehr groß sein müssten, werden die Tagebau-Maschinen häufig kabelelektrisch betrieben. Batterieelektrisch sind ab 2026 16 Maschinen mit einer standardisierten Batterie umsetzbar, allerdings mit einer geringen C-Rate von 2. Die größte batterieelektrische Maschine ist derzeit ein Muldenkipper mit 244 t Nutzlast, der mit einer 32-MWh-Batterie ausgestattet ist und mit 3 MW in einer Stunde geladen werden kann. Auch eine Unterstützung und dynamisches Laden über Oberleitungen während des Einsatzes, etwa bei Bergauffahrten, sind darstellbar und können die Kosten reduzieren, aber auch die Produktivität um bis zu 40 % steigern.

Die zweite Keynote hielt Ismo Hämäläinen von Agco Power, der die Zukunft des Verbrennungsmotors im Off-Highway-Sektor vorstellte. Agco produziert Antriebe für eine Vielzahl an Land- und Forstmaschinen. Die CO2-Emissionen in Europa sollen im Bereich um 108Mt CO2e/a gesenkt werden, wobei die Nahrungsmittelproduktion um 50–60 % bis 2050 gesteigert werden soll. Auf dem Weg zu Net-Zero-Emissionen setzt Agco daher auf alle verfügbaren Antriebstechnologien, von herkömmlichen Verbrennungsmotoren mit fossilen und nachhaltigen Kraftstoffen, Hybrid- und vollelektrischen Antrieben, bis hin zu Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen. Die Antriebstechnologien richten sich hierbei vor allem nach dem Leistungsbedarf. Klar scheint allerdings, dass Hochleistungsanwendungen auch zukünftig auf Verbrennungsmotoren angewiesen sein werden, weshalb klimaneutralen Kraftstoffen hohe Bedeutung zukommt.

Bei batterieelektrischen Anwendungen ist das Packaging das größte Problem. Der jüngst vorgestellte Fendt-Traktor kann auch mit einer 100-kWh-Batterie nur im Nahbereich eingesetzt werden. Hier sieht Hämäläinen das größte Entwicklungspotenzial. Bei Untersuchungen verschiedener Alternativkraftstoffe sind zum einen unterschiedliche Volumina für vergleichbare Energieinhalte zu beachten, zum anderen aber natürlich auch der Kraftstoffpreis. Bei beidem ist Diesel nach wie vor bei weitem am billigsten. Chancen sieht Hämäläinen aber beispielsweise in lokalen Produktionen, etwa von Bioethanol direkt auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, um diese Kosten zu senken. Die Technologien jedenfalls stehen zur Verfügung. Was fehlt, sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, etwa um die erhöhten Kosten für nachhaltige Kraftstoffe auszugleichen.

In der dritten Keynote der Eröffnungssession erläuterte Christof Klitz von Fipra International die aktuellen Entwicklungen der CO2-Regularien auf EU-Basis. Der Jurist erläuterte den Stand der aktuellen Diskussionen rund um CO2-Reduktionsziele und das Verbot von Verbrennungsmotoren nach 2035. Die geopolitische Lage ist durch den aktuellen Krieg in der Ukraine stark angespannt, aber auch Lieferketten, Zollbestimmungen und Protektionismus belasten das politische System. Die europäische Kommission versuche laut Klitz, aktuell die Folgen der überhasteten grünen Transformation etwas abzumildern und zugleich den Automobilsektor wieder zu stärken, etwa indem man versucht, die Produktion zurück nach Europa zu holen, Batterieproduktionskapazitäten aufzubauen und eine ganze Reihe von Gesetzen aus dem Automotive-Bereich zusammenzufassen und zu ändern.

Das gemeinsame "europäische E-Auto" ist ein Beispiel, um die Wertschöpfung aus Asien wieder nach Europa zu verlagern. Klitz hebt hervor, dass der Gesetzgebungsprozess in Europa durch die vielen verschiedenen Beteiligten in der Regel zwei bis drei Jahre dauere. Aktuell wird das Verbot des Verbrennungsmotors neu bewertet, ein Prozess, der um ein Jahr nach vorn verlegt wurde. Obwohl hier viel diskutiert werde, passiere im Prozess noch sehr wenig, auch weil man auf EU-Ebene auf Signale, etwa aus Deutschland oder Frankreich, warte. Gegen Ende das Jahres soll hier dennoch ein Gesetzesentwurf bereitstehen. Viele Initiativen scheitern derzeit auch daran, dass sie für Hersteller kein Business Case darstellen. In allen Bereichen des Mobilitätssektors wird daher auf Entscheidungen gewartet. Klitz empfiehlt dringend, weiter mit Expertise und technischem Sachverstand die Diskussion mit den politischen Entscheidern zu suchen.